災害予防

・梅雨期の長雨と集中豪雨に注意!

・火花を発する作業に注意!

・火災が多発しています。ご注意ください。

12月に入り、大館市内では火災が多発しております。

空気が乾燥し火災の発生する危険性が高い状況にあります。火の取り扱いには十分に注意してください。

詳しい内容はこちらをクリックしてください。

・外国人旅行者、外国人在住者のための防災パンフレット

・「住宅用火災警報器設置支援相談窓口」を開設しました。

「住宅用火災警報器設置支援相談窓口」を新設し、住宅用火災警報器の「設置場所の指導」や「取り付け」等を行う出張支援サービスを開始します。

今年度行った調査では、「寝室」や「2階に寝室がある階段上部」以外へ設置している例や「電池切れ」など、基準どおり正しく設置されていない世帯が多く見られることから、適合率向上を目的に新設するものです。近年の住宅火災による死者の発生状況は、逃げ遅れが最も多く、さらに時間帯では就寝時間帯でもある夜間に多く発生します。住宅用火災警報器は、必要最小限で最も効果の高いと考えられる「寝室」に設置しましょう。

【誤った設置例】

・家族で居ることが多い居間や火を使う台所のみに設置

・10年前に購入したが電池が切れて作動しない

〇開 設 日 11月1 日(火)~

〇対 象 者 住警器の設置場所について不安を感じる方、新たに設置する方

〇出張支援 消防職員が出張し、正しい場所へ取り付けします。

〇相談受付 下記の連絡先で電話またはファックスで受け付けします。

相談窓口・お問い合わせ

消防本部予防課

TEL43-4151

FAX43-5663 ※住警器設置支援相談窓口連絡用FAX様式

・古い消火器をお持ちの方へ! ~まもなく使えなくなります~

・在宅酸素療法時の火気の取扱いにご注意ください

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、在宅酸素療法を行う自宅療養者が増加しています。

在宅酸素療法を受けている患者やその家族等は、取扱いについて以下の事項に十分注意してください。

1 高濃度の酸素を吸入中に、たばこ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引火し、重度のやけどや住宅の火災の原因となります。

2 酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲2m以内には、火気を置かないで下さい。

特に酸素吸入中には、たばこを絶対に吸わないで下さい。

3 火気の取扱いに注意し、取扱説明書どおりに正しく使用すれば、酸素が原因でチューブや衣服が等が燃えたり、火災になることはありません

ので、過度に恐れることなく、医師の指示どおりに酸素を吸入して下さい。

・二酸化炭素消火設備の作動による事故を防止するために

令和2年12月に愛知県で、令和3年1月・4月には東京都で、二酸化炭素消火設備の消火剤が放出され、人命が失われる事故が発生しました。

二酸化炭素消火設備が設置されている場所やその付近で工事、整備及び点検を行う際は、以下の点に注意し、安全確保に努めてください。

1 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等が行われる場合は、誤作動や誤放出を防止するため、第三類の消防設備士又は二酸化炭素消火設備を熟知した第一種の消防設備点検資格者が立ち会って監督を行うことにより、必要な安全対策の管理がなされる体制を確保すること。

2 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を開始する際は、その都度、当該工事等の従事者に対し、消火剤が放出されないよう閉止弁を閉止する等の措置を講じた上でなければ当該工事等を開始しないなど、必要な安全対策の内容について説明し、当該安全対策の確実な履行を徹底すること。

・ガス機器の適切な維持管理について

・ガソリンを購入(販売)される皆様へ

ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して

①身分証の確認 ②使用目的の問いかけ が行われます。

また、ホームセンター等において容器入りガソリン等を合計10ℓ以上購入される方にも、同様の確認があります。

※インターネット等を利用する通信販売において購入する場合も該当

ガソリンを取り扱うときの注意事項

①ガソリンは灯油用ポリ容器に入れることは出来ません

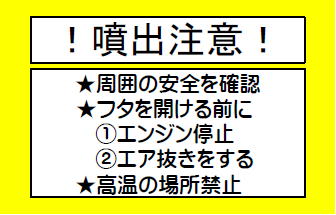

②ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意し取り扱ってください

容器入りガソリンとは

①工業用ガソリンや自動車ガソリンに相当し、又はこれを主成分とするもの。

一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。

②容器入りのままで販売されるもの(容器の最大容量が500ml以下は除く)

市民向けリーフレットのダウンロードはこちら

販売業者の皆様へ

容器入りガソリンやガソリンを携行缶に小分け販売する際には、販売記録を作成してください。記載内容は次のとおりです。

・販売日

・顧客の氏名及び住所

・本人確認の方法

・使用目的

・販売数量

販売記録の詳細については下記から